Auf den Punkt gebracht

- Elitenbildung durch soziale Herkunft: Der Zugang zu Elitepositionen in Deutschland wird stark durch die soziale Herkunft beeinflusst. Wohlhabende und gut vernetzte Familien bieten ihren Mitgliedern bessere Chancen auf Spitzenpositionen.

- Rolle der Eliteuniversitäten: Exklusive Bildungseinrichtungen wie Eliteuniversitäten fungieren als Zugangspforten zur Macht, da sie nicht nur hochwertige Bildung, sondern auch wertvolle Netzwerke bieten.

- Familienunternehmen und Machtvererbung: Familienunternehmen bleiben oft über Generationen hinweg in den Händen derselben Familien, was die Weitergabe von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Macht sichert.

- Netzwerke und Verbindungen: Beziehungen und Netzwerke spielen eine entscheidende Rolle, da Eliten häufig untereinander verbunden sind und so Macht und Einfluss reproduzieren.

- Hindernisse für Frauen und Aufsteiger: Trotz Frauenquoten bleiben Frauen und soziale Aufsteiger oft von Elitekreisen ausgeschlossen. Maßnahmen zur Förderung sozialer Mobilität sind oft unzureichend.

- Politik und Wirtschaft: Der fließende Übergang zwischen hohen politischen Ämtern und Unternehmenspositionen führt zu einer engen Verflechtung und möglichen Interessenkonflikten.

- Gesellschaftliche Auswirkungen: Die Konzentration von Macht und Einfluss innerhalb kleiner Elitezirkel verstärkt soziale Ungleichheiten und schafft Barrieren für soziale Aufsteiger.

- Reformbedarf: Um die soziale Kluft zu verringern, sind strukturelle Reformen notwendig, darunter transparente Rekrutierungsprozesse, stärkere Kontrolle von Netzwerken und gezielte Fördermaßnahmen für benachteiligte Gruppen.

Beschäftigt Sie dieses Problem oder haben Sie das Gefühl, dass generell etwas schief läuft?

Seien Sie versichert, dass Sie mit diesem und anderen Problemen nicht allein sind. Sie sind Teil einer immer größer werdenden Gruppe in der Gesellschaft, die spürt, dass Ihr Leben deutlich besser sein könnte.

Abseits von Extremismus und radikalen Protestaktionen gibt es ebenfalls Möglichkeiten, wie Sie einfach zu einer positiven Veränderung der Gesellschaft beitragen können.

Inhaltsverzeichnis

Elitenbildung in Deutschland: Wer kommt an die Spitze?

In der deutschen Gesellschaft existiert eine exklusive Gruppe von Menschen, die durch ihre Entscheidungen und ihren Einfluss maßgeblich den Kurs des Landes bestimmen. Diese sogenannten Eliten besetzen entscheidende Positionen in Politik, Wirtschaft, Justiz und Medien und prägen somit die gesellschaftliche Entwicklung. Doch wie werden diese Elitepositionen vergeben, und warum gelingt es bestimmten sozialen Gruppen, sich beständig an der Spitze zu etablieren? Diese Fragen sind zentral, um die Mechanismen der Elitenbildung zu verstehen und kritisch zu hinterfragen.

Der Zugang zur Elite ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis mehrerer ineinandergreifender Faktoren. Zu den bedeutendsten zählen die soziale Herkunft, der Besuch exklusiver Bildungseinrichtungen sowie die Einbindung in weitreichende Netzwerke. Studien zeigen, dass insbesondere Personen aus wohlhabenden und gut vernetzten Familien deutlich häufiger in Spitzenpositionen aufsteigen. Eliteuniversitäten und private Internate fungieren hierbei als Schlüsselinstitutionen, die nicht nur eine exzellente Bildung vermitteln, sondern vor allem den Zugang zu mächtigen Netzwerken ermöglichen. Diese Selektivität setzt sich in der Arbeitswelt fort, wo persönliche Verbindungen und soziale Ähnlichkeiten maßgeblich darüber entscheiden, wer in Führungspositionen gelangt.

Im folgenden Artikel wird untersucht, wie soziale Herkunft, Bildung und Netzwerke als entscheidende Faktoren der Elitenbildung wirken und warum diese Struktur systematisch bestimmte Gruppen bevorzugt.

- Eliteuniversitäten und soziale Herkunft: Barrieren für den Aufstieg?, Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, 2021.

- Soziale Netzwerke in der Wirtschaftselite: Eine Analyse der Verbindungen, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2019.

- Die Macht der Eliten: Soziale Herkunft und Karrieren in Deutschland, Institut für Soziologie, Universität Leipzig, 2020.

- Ungleichheit und Eliten: Der Einfluss von Herkunft und Bildung, WZB Berlin Social Science Center, 2018.

- Elitebildung in Deutschland: Netzwerke und soziale Selektivität, Bundeszentrale für politische Bildung, 2022.

Definition von Elite und Kernelite

In der soziologischen Forschung wird der Begriff „Elite“ verwendet, um eine kleine Gruppe von Personen zu beschreiben, die über erhebliche Ressourcen, Macht und Einfluss verfügt. Diese Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Mitglieder in der Lage sind, durch ihre Entscheidungen die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich zu steuern. Wissenschaftliche Definitionen von Elite umfassen Personen, die in Schlüsselsektoren wie Politik, Wirtschaft, Justiz und Medien über Machtpositionen verfügen, welche sie befähigen, den politischen und gesellschaftlichen Kurs zu bestimmen und zu gestalten[1].

Der Begriff „Kernelite“ wird verwendet, um jene engere Gruppe innerhalb der Eliten zu bezeichnen, die die bedeutendsten Schlüsselpositionen innehat. Diese Gruppe umfasst in Deutschland etwa 1.000 Personen, die durch ihre strategischen Positionen besonders viel gesellschaftlichen Einfluss ausüben können. Zur Kernelite zählen Regierungsmitglieder auf Bundes- und Landesebene, Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende der größten Unternehmen, führende Beamte, Richter an den obersten Gerichten sowie Chefredakteure und Intendanten großer Medienhäuser. Diese Personen sind in der Lage, weitreichende Entscheidungen zu treffen, die die gesellschaftliche Entwicklung in zentralen Bereichen wie der Gesetzgebung, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der öffentlichen Meinung beeinflussen[2].

Diese Konzentration von Macht in den Händen einer kleinen Gruppe beruht nicht nur auf formellen Positionen, sondern auch auf der Fähigkeit, durch Netzwerke und persönliche Verbindungen politische und wirtschaftliche Prozesse zu steuern. Die Kernelite bildet somit einen engen Kreis einflussreicher Personen, deren Entscheidungen die Rahmenbedingungen für das gesellschaftliche Zusammenleben in Deutschland maßgeblich prägen[3].

- Elite und Gesellschaft: Eine Analyse der Machtstrukturen, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2020.

- Die Macht der Wenigen: Eliten und ihre Netzwerke, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 2019.

- Politische Eliten in Deutschland: Eine empirische Untersuchung, Bundeszentrale für politische Bildung, 2021.

- Wirtschaftseliten und ihre Entscheidungsgewalt: Eine soziologische Perspektive, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2018.

- Medien und Macht: Der Einfluss der Eliten auf die öffentliche Meinung, Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität Münster, 2022.

Rekrutierungsmilieus und soziale Selektivität

Die Rekrutierung von Eliten in Deutschland ist stark durch soziale Herkunft und den Zugang zu exklusiven Netzwerken geprägt. Empirische Studien zeigen, dass die soziale Herkunft eine entscheidende Rolle dabei spielt, wer Zugang zu Spitzenpositionen erhält. Personen aus wohlhabenden und einflussreichen Familien haben aufgrund von gemeinsamen sozialen Hintergründen und spezifischen Erfahrungen oft einen klaren Vorteil. Diese Hintergründe vermitteln nicht nur kulturelles Kapital und Verhaltensnormen, die in den Elitekreisen erwartet werden, sondern ermöglichen auch frühzeitige Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträgern[1].

Exklusive Bildungseinrichtungen wie Eliteinternate und -universitäten fungieren als wichtige Zugangspforten, da sie nicht nur eine hervorragende Bildung, sondern auch die Möglichkeit bieten, langfristige Netzwerke zu knüpfen. In diesen Institutionen bilden sich frühzeitig Verbindungen, die im späteren Berufsleben von entscheidender Bedeutung sind. Diese Netzwerke wirken oft selektiv, da sie die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Milieus bestätigen und stabilisieren. Untersuchungen belegen, dass persönliche Verbindungen und gemeinsame soziale Hintergründe einen großen Einfluss auf die Auswahl von Führungskräften haben[2].

Die soziale Selektivität bei der Rekrutierung wird durch eine Kombination aus persönlicher Ähnlichkeit, gegenseitiger Unterstützung und sozialem Vertrauen verstärkt. Diese Mechanismen führen dazu, dass bestehende Eliten ihre Positionen tendenziell an Personen mit ähnlichen sozialen Hintergründen weitergeben. Dadurch wird die Reproduktion der Eliten innerhalb derselben sozialen Milieus sichergestellt, während Aufsteiger aus benachteiligten Verhältnissen nur selten den Zugang zu diesen Netzwerken finden[3].

- Elitebildung und soziale Herkunft: Netzwerke als Zugangspforten, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2021.

- Die soziale Zusammensetzung der Eliten: Ein empirischer Befund, WZB Berlin Social Science Center, 2019.

- Soziale Selektivität und die Reproduktion der Eliten, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2020.

- Die Bedeutung von Netzwerken in der Rekrutierung von Wirtschaftseliten, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 2018.

- Bildung, soziale Herkunft und der Zugang zur Elite, Bundeszentrale für politische Bildung, 2022.

Bildung als Selektionskriterium: Die Rolle von Eliteuniversitäten

Eliteuniversitäten spielen in der Elitenbildung eine zentrale Rolle. Diese Bildungsinstitutionen fungieren nicht nur als akademische Ausbildungsstätten, sondern auch als Zugangspforten zu den mächtigsten Netzwerken der Gesellschaft. Studien zeigen, dass ein Abschluss an einer der führenden Universitäten die Chancen auf Führungspositionen erheblich steigert. Diese Universitäten bieten nicht nur erstklassige Bildung, sondern auch die Möglichkeit, Beziehungen zu künftigen Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und anderen Schlüsselbereichen zu knüpfen[1].

Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl von Studierenden für diese Eliteinstitutionen ist jedoch die soziale Herkunft. Kinder aus wohlhabenden Familien haben nicht nur bessere finanzielle Voraussetzungen, um die hohen Studiengebühren zu bezahlen, sondern profitieren auch von einem kulturellen und sozialen Kapital, das ihnen den Zugang erleichtert. Untersuchungen belegen, dass Schüler aus einkommensstarken Familien deutlich häufiger auf Eliteuniversitäten vertreten sind als Kinder aus sozial schwächeren Schichten[2]. Diese Bildungsinstitutionen vermitteln somit nicht nur Wissen, sondern bestätigen und reproduzieren bestehende soziale Strukturen.

Der soziale Hintergrund der Studierenden beeinflusst nicht nur ihre Chancen auf Aufnahme, sondern auch ihren Erfolg innerhalb der Institution. Kinder aus wohlhabenden Familien haben häufig bereits von klein auf Zugang zu den kulturellen Codes und Netzwerken, die in Elitekreisen entscheidend sind. Diese Vertrautheit mit den sozialen Normen und Werten der Eliten erleichtert es ihnen, in diesen Kreisen akzeptiert zu werden und wichtige Kontakte zu knüpfen[3].

Die Selektivität von Eliteuniversitäten verstärkt somit die soziale Schichtung der Gesellschaft. Statt Chancengleichheit zu fördern, dienen sie häufig als Torwächter, die den Zugang zur Elite auf jene beschränken, die den „richtigen“ sozialen Hintergrund mitbringen[4]. Dies führt dazu, dass bestehende Eliten ihre Macht und ihren Einfluss über Generationen hinweg reproduzieren können, während Aufsteiger aus benachteiligten Verhältnissen nur selten den Zugang zu diesen Netzwerken finden[5].

- Die Rolle der Eliteuniversitäten in der Reproduktion von Eliten, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2021.

- Bildung und soziale Ungleichheit: Wer Zugang zu Eliteuniversitäten hat, WZB Berlin Social Science Center, 2019.

- Soziale Herkunft und Erfolg an Eliteuniversitäten, Institut für Soziologie, Universität Leipzig, 2020.

- Chancenungleichheit an deutschen Eliteuniversitäten, Bundeszentrale für politische Bildung, 2022.

- Der Einfluss von Bildung auf die soziale Mobilität in Deutschland, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2020.

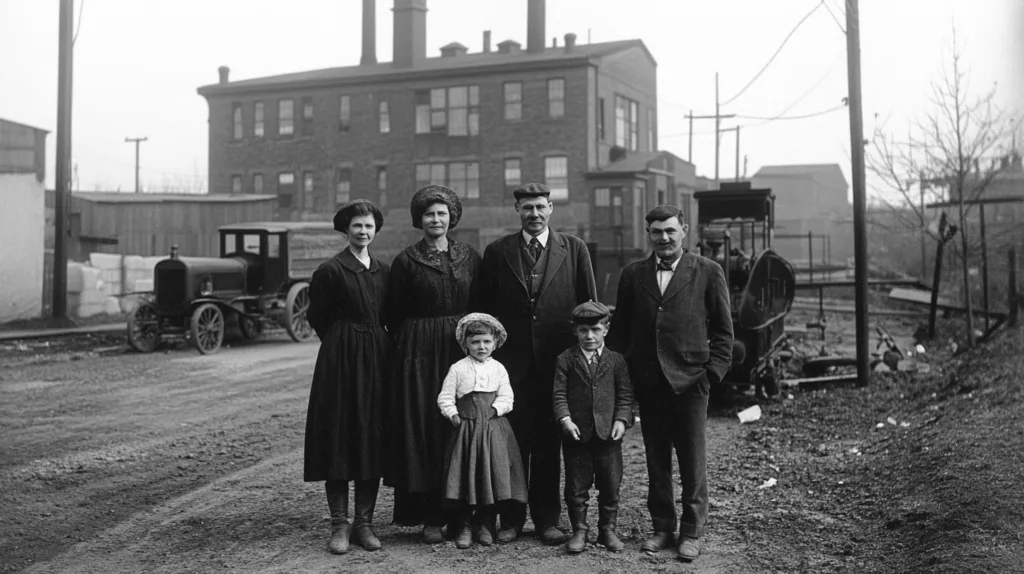

Familienunternehmen und Erben: Macht durch Herkunft

Familienunternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Elitenbildung in Deutschland. Diese Unternehmen sind oft seit Generationen im Besitz einflussreicher Familien und fungieren als bedeutende wirtschaftliche und gesellschaftliche Machtzentren. Besonders deutlich wird dies bei Familien wie den Quant-Familien, die über Jahre hinweg strategische Schlüsselpositionen in Unternehmen wie BMW besetzt haben. Diese Familien haben nicht nur das wirtschaftliche Kapital, sondern auch das soziale und politische Netzwerk, um ihren Einfluss nachhaltig zu sichern[1].

Ein zentrales Merkmal solcher Familienunternehmen ist die strikte Kontrolle über zentrale Unternehmensentscheidungen. Trotz einer zunehmenden Professionalisierung des Managements bleibt die endgültige Macht häufig in den Händen der Erben und Familienmitglieder. Dies ermöglicht es den Familien, die strategische Ausrichtung ihrer Unternehmen langfristig zu bestimmen und wichtige Führungspositionen mit Personen aus den eigenen Reihen oder aus eng verbundenen Netzwerken zu besetzen[2]. Diese Form der Kontrolle führt dazu, dass wirtschaftliche Macht innerhalb der Familie bleibt und über Generationen hinweg weitergegeben wird.

Familien wie die Quant-Familien sichern ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Position durch eine Kombination aus finanzieller Kontrolle, rechtlichen Konstruktionen und engen Netzwerken. Die enge Verflechtung von Unternehmensbesitz und familiären Interessen schafft eine hohe Barriere für Außenstehende, wodurch die Reproduktion der Eliten innerhalb derselben Familien gefördert wird[3]. Diese Praktiken beschränken nicht nur den Zugang zu Führungspositionen auf eine kleine Gruppe von Erben, sondern ermöglichen es den Familien auch, ihren Einfluss auf politische und gesellschaftliche Entscheidungen auszuweiten.

Die Konzentration von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Macht in den Händen weniger Familien wird durch strukturelle Faktoren wie das deutsche Erbrecht, aber auch durch soziale Mechanismen wie Vertrauen und Loyalität innerhalb der Familie begünstigt. Dies führt dazu, dass selbst große Unternehmen wie BMW oft fest in den Händen der Gründerfamilien verbleiben und eine bedeutende Rolle bei der Elitenbildung spielen[4]. Familienunternehmen sind somit nicht nur wirtschaftliche Akteure, sondern zentrale Institutionen der Macht, die die gesellschaftliche Hierarchie in Deutschland prägen[5].

- Die Macht der Familienunternehmen: Strategien der Machterhaltung, Institut für Familienunternehmen, Universität Mannheim, 2021.

- Kontinuität und Wandel in deutschen Familienunternehmen, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2020.

- Vermögenskonzentration und Elitebildung in Deutschland, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2019.

- Familienunternehmen und Macht: Eine Analyse der Elitenstrukturen, WZB Berlin Social Science Center, 2020.

- Die Rolle des Erbrechts bei der Vermögensweitergabe in Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, 2022.

Netzwerke und die Macht der Verbindungen

Netzwerke und soziale Verbindungen spielen eine zentrale Rolle in der Elitenbildung. Die Zugehörigkeit zu einflussreichen Netzwerken ermöglicht es, Zugang zu wichtigen Informationen, Ressourcen und Entscheidern zu erhalten. Diese Verbindungen basieren oft auf gemeinsamen sozialen Hintergründen und Erfahrungen, die Vertrauen und Zusammenhalt innerhalb der Elitekreise stärken. Personen, die ähnliche soziale, kulturelle oder bildungstechnische Hintergründe teilen, profitieren von einem gegenseitigen Verständnis und der Bereitschaft zur Unterstützung. Dieses Prinzip der sozialen Ähnlichkeit ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, wer in Elitekreise aufgenommen wird[1].

In der Praxis zeigt sich, dass Eliten in Deutschland sich häufig aus Personen rekrutieren, die bereits in ihrem beruflichen oder privaten Umfeld Zugang zu den entsprechenden Netzwerken hatten. Studien belegen, dass gemeinsame Besuche von Eliteuniversitäten, Mitgliedschaften in exklusiven Clubs oder Organisationen sowie familiäre Verbindungen maßgeblich dazu beitragen, in Führungspositionen aufzusteigen. Besonders wichtig sind dabei Verbindungen zu etablierten Entscheidungsträgern, die Zugang zu neuen Karrieremöglichkeiten bieten können[2].

Ein Beispiel hierfür sind die engen Netzwerke in der Wirtschaftselite, in denen persönliche Bekanntschaften und langjährige Beziehungen entscheidend sind, um Vertrauen und Loyalität zu schaffen. Diese Netzwerke dienen nicht nur dazu, Informationen auszutauschen, sondern auch dazu, potenzielle Kandidaten für Führungspositionen zu identifizieren und zu fördern. Diese Auswahl basiert häufig auf der sozialen Ähnlichkeit der Kandidaten mit den bestehenden Entscheidungsträgern. Wer ähnliche soziale und kulturelle Hintergründe aufweist, wird als „passender“ und „vertrauenswürdiger“ empfunden[3].

Die Relevanz dieser Netzwerke zeigt sich auch in der Politik und Verwaltung, wo informelle Beziehungen zwischen Spitzenbeamten und Politikern oft über Karrieren und Machtstrukturen entscheiden. Diese Netzwerke bieten den Mitgliedern die Möglichkeit, politisches und wirtschaftliches Kapital zu mobilisieren, um ihre Positionen zu festigen und ihren Einfluss zu erweitern. Dadurch wird die Elitenbildung weniger durch formelle Qualifikationen, sondern vielmehr durch soziale Zugehörigkeit und Verbindungen geprägt[4].

Insgesamt sind Netzwerke somit mehr als nur berufliche Verbindungen; sie sind eine soziale Infrastruktur, die darüber entscheidet, wer in Elitekreise aufgenommen wird und wer nicht. Diese soziale Selektion führt dazu, dass Eliten innerhalb einer relativ homogenen Gruppe verbleiben und ihre Macht reproduzieren[5].

- Soziale Netzwerke und ihre Bedeutung in der Elitenbildung, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2021.

- Der Einfluss von Netzwerken auf Karrierewege in der Wirtschaft, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2020.

- Soziale Selektion und die Reproduktion der Eliten, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 2019.

- Eliten und Netzwerke: Eine soziologische Perspektive, WZB Berlin Social Science Center, 2022.

- Politische Netzwerke und Machtstrukturen in Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, 2020.

Der Staat als Rekrutierungsfeld für Eliten

Der öffentliche Sektor spielt eine bedeutende Rolle als Rekrutierungsfeld für Eliten in Deutschland. Hohe Beamtenpositionen bieten Zugang zu weitreichender Macht und ermöglichen es, entscheidende Weichen für gesellschaftliche Entwicklungen zu stellen. Diese Positionen umfassen insbesondere Staatssekretäre, Abteilungsleiter in Ministerien sowie Führungskräfte in großen Bundesbehörden. Die Inhaber dieser Ämter haben maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung und Umsetzung von Gesetzen und politischen Strategien, was ihnen eine Schlüsselrolle in der politischen und gesellschaftlichen Hierarchie verleiht[1].

Die enge Verflechtung zwischen Politik und Verwaltung ermöglicht es, dass einflussreiche Beamte entscheidenden Zugang zu politischen Entscheidungsträgern und wirtschaftlichen Akteuren haben. Diese Verbindungen bieten die Möglichkeit, informelle Netzwerke zu knüpfen, die weit über die formalen Strukturen hinausgehen. Viele Beamte wechseln später in die Privatwirtschaft, wo ihre politischen Kenntnisse und Kontakte von großem Wert sind. Dieser Wechsel wird oft als „Drehtüreffekt“ bezeichnet und beschreibt den fließenden Übergang zwischen Spitzenpositionen in der Verwaltung und Führungsrollen in der Wirtschaft[2].

Hohe Beamtenpositionen dienen nicht nur der politischen Steuerung, sondern sind auch entscheidende Schnittstellen zur Wirtschaft. Staatssekretäre und leitende Beamte sind oft für wichtige Regulierungsfragen und wirtschaftspolitische Entscheidungen verantwortlich, die die Rahmenbedingungen für Unternehmen prägen. Diese Verbindungen schaffen gegenseitige Abhängigkeiten, da sowohl die Politik auf die Expertise der Verwaltung angewiesen ist als auch die Wirtschaft auf die politische Unterstützung durch erfahrene Beamte[3].

Die Schlüsselrolle des öffentlichen Sektors zeigt sich auch in der Tatsache, dass viele einflussreiche Führungskräfte aus der Wirtschaft und aus Interessenverbänden selbst einen Hintergrund in der Verwaltung haben. Diese Personen nutzen ihre Erfahrungen und Netzwerke, um ihren Einfluss in beiden Sphären zu festigen. So entsteht eine enge personelle und strukturelle Verflechtung, die den Zugang zu Machtpositionen im öffentlichen und privaten Sektor weitgehend auf eine kleine Gruppe gut vernetzter Akteure beschränkt[4].

Insgesamt verdeutlicht dies, dass der öffentliche Sektor nicht nur eine Verwaltungsfunktion erfüllt, sondern ein bedeutendes Rekrutierungsfeld für Eliten ist, die über ihre Positionen hinaus in der Lage sind, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen[5].

- Elitenrekrutierung im öffentlichen Sektor: Netzwerke und Karrieren, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2021.

- Der Drehtüreffekt: Wechsel zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2020.

- Die Macht der Beamten: Verwaltungseliten in Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, 2019.

- Verwaltung und Wirtschaft: Wechselwirkungen und Netzwerke, Institut für Verwaltungswissenschaften, 2020.

- Einfluss und Eliten: Die Rolle des öffentlichen Sektors in der Machtstruktur, WZB Berlin Social Science Center, 2022.

Frauen und Aufsteiger: Die Illusion der Chancengleichheit

Obwohl in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Förderung von Frauen in Führungspositionen gemacht wurden, bleibt der Weg zur Chancengleichheit weiterhin steinig. Die Einführung von Frauenquoten in Vorständen und Aufsichtsräten großer Unternehmen war ein bedeutender Schritt, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Studien zeigen, dass Frauenquoten tatsächlich zu einem sichtbaren Anstieg des Frauenanteils in bestimmten Sektoren geführt haben. Dennoch bleibt der Aufstieg in die höchsten Elitepositionen für Frauen aufgrund von kulturellen und strukturellen Barrieren nach wie vor schwierig[1].

Während Frauenquoten darauf abzielen, Geschlechtergerechtigkeit in Führungspositionen zu fördern, sind diese Maßnahmen in der Praxis oft begrenzt. In vielen Fällen werden Frauen in Positionen mit weniger Entscheidungsbefugnissen platziert, und die tatsächliche Machtverteilung bleibt unverändert. Zudem konzentrieren sich die Quotenregelungen in der Regel auf bestimmte Bereiche wie Vorstände und lassen andere zentrale Machtpositionen unberücksichtigt[2]. Die Wirksamkeit dieser Quoten bleibt daher oft hinter den Erwartungen zurück.

Im Gegensatz dazu stehen soziale Aufsteiger aus weniger privilegierten Schichten vor noch größeren Hürden, um Zugang zu Elitepositionen zu erhalten. Studien belegen, dass soziale Herkunft ein ausschlaggebender Faktor bleibt, wenn es um den Aufstieg in die Elite geht. Personen aus einkommensschwachen Familien haben häufig nicht die notwendigen Netzwerke und den kulturellen Zugang, der in den Elitekreisen als Voraussetzung gilt[3]. Die Maßnahmen zur Förderung sozialer Durchlässigkeit sind oft nur unzureichend, und die bestehenden Programme erreichen selten jene, die es am meisten benötigen.

Die Marginalisierung sozialer Aufsteiger zeigt sich besonders deutlich in der Wirtschaft und der Politik, wo persönliche Netzwerke und soziale Ähnlichkeit eine entscheidende Rolle spielen. Während Frauenquoten zumindest eine symbolische Verbesserung darstellen, gibt es kaum vergleichbare Maßnahmen für soziale Aufsteiger. Diese strukturelle Barriere bleibt weitgehend unberührt, was dazu führt, dass Elitepositionen weiterhin vor allem von Personen aus privilegierten sozialen Milieus dominiert werden[4]. Die Illusion der Chancengleichheit wird somit durch selektive Maßnahmen aufrechterhalten, die die tief verwurzelten sozialen Ungleichheiten nicht effektiv adressieren[5].

- Frauen in Führungspositionen: Die Wirksamkeit von Quotenregelungen, Bundeszentrale für politische Bildung, 2020.

- Geschlechtergerechtigkeit in Vorständen: Erfolge und Grenzen der Frauenquote, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2021.

- Soziale Mobilität und Elitezugang: Chancen für Aufsteiger, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2019.

- Netzwerke und soziale Herkunft: Hürden für Aufsteiger in Deutschland, WZB Berlin Social Science Center, 2022.

- Eliten und soziale Ungleichheit: Die Illusion der Durchlässigkeit, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 2021.

Nachgelagerte Korruption: Die Rolle ehemaliger Politiker in Aufsichtsräten

Es ist in Deutschland und anderen Ländern üblich, dass ehemalige Politiker nach ihrer Amtszeit Positionen in Aufsichtsräten großer Unternehmen übernehmen. Diese Praxis, auch als „nachgelagerte Korruption“ bezeichnet, beschreibt den Wechsel von politischen Spitzenpositionen in wirtschaftliche Führungspositionen. In solchen Fällen profitieren Unternehmen von den politischen Kenntnissen und Netzwerken der ehemaligen Politiker, während diese durch ihre neue Rolle wirtschaftlichen Einfluss und lukrative Gehälter erhalten. Für die Unternehmen bedeutet dies häufig einen strategischen Vorteil, da die ehemaligen Politiker Zugang zu wichtigen politischen Entscheidungsprozessen hatten und weiterhin über weitreichende Verbindungen verfügen[1].

Die Fälle von Politikern, die nach ihrer Amtszeit in die Wirtschaft wechseln, zeigen ein strukturelles Problem auf: Die engen Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft schaffen potenzielle Interessenkonflikte. Wenn Politiker Entscheidungen treffen, die später zu ihrem Vorteil in ihrer neuen Rolle in der Wirtschaft genutzt werden können, stellt dies die demokratische Legitimität infrage. Dies hat zur Folge, dass wirtschaftliche Interessen oft über die Gemeinwohlinteressen gestellt werden und Entscheidungen weniger transparent erscheinen[2].

Besonders problematisch ist diese Form der Machtkonzentration, da ehemalige Politiker weiterhin großen Einfluss auf politische Entscheidungen ausüben können, obwohl sie offiziell keine politische Funktion mehr innehaben. Dies führt zu einer Verschmelzung von politischen und wirtschaftlichen Eliten, die die demokratischen Kontrollmechanismen untergraben. Die sogenannte „nachgelagerte Korruption“ trägt dazu bei, dass Macht in den Händen weniger Akteure konzentriert bleibt und gleichzeitig das Vertrauen der Öffentlichkeit in politische Entscheidungen schwächt[3].

Die Implikationen dieser engen Verbindungen sind vielfältig: Zum einen werden Gesetze und Regulierungen oft so gestaltet, dass sie den Interessen der Unternehmen entsprechen, für die ehemalige Politiker tätig sind. Zum anderen wird die öffentliche Wahrnehmung politischer Entscheidungen zunehmend von der Vorstellung geprägt, dass Politiker bereits während ihrer Amtszeit an ihre spätere Karriere in der Wirtschaft denken könnten[4]. Diese Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft gefährden somit die demokratische Legitimität und verschärfen die Ungleichheit in der gesellschaftlichen Machtverteilung[5].

- Politik und Wirtschaft: Der Drehtüreffekt in Deutschland, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2020.

- Interessenkonflikte durch den Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2021.

- Die Folgen von Machtkonzentration: Politik und Wirtschaft in Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, 2019.

- Nachgelagerte Korruption und die Gefahren für die Demokratie, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 2020.

- Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft: Eine Analyse der Risiken, WZB Berlin Social Science Center, 2022.

Schlussfolgerung: Elitenbildung und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen

Die Untersuchung der Elitenbildung in Deutschland zeigt, dass der Zugang zu einflussreichen Positionen stark von sozialen Hintergründen, Netzwerken und exklusiven Bildungseinrichtungen abhängt. Die sozialen Selektionsmechanismen führen dazu, dass Personen aus wohlhabenden und gut vernetzten Familien bevorzugt werden. Eliteuniversitäten und private Netzwerke spielen dabei eine entscheidende Rolle, da sie nicht nur Wissen vermitteln, sondern vor allem als Zugangspforten zu Macht und Einfluss dienen. Familienunternehmen und die Erbfolge in großen Konzernen sichern zudem die Weitergabe wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Macht innerhalb weniger Familien[1].

Diese Konzentration von Macht hat weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen. Die privilegierte Stellung bestimmter sozialer Gruppen verstärkt die soziale Ungleichheit und führt zu einer Reproduktion der Eliten. Soziale Aufsteiger haben aufgrund fehlender Netzwerke und des Mangels an kulturellem Kapital nur selten die Möglichkeit, in diese Kreise vorzudringen. Gleichzeitig wird durch die engen Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft eine Machtkonzentration gefördert, die die demokratische Legitimität gefährden kann[2]. Diese Mechanismen schaffen eine Kluft zwischen den Eliten und dem Rest der Gesellschaft, die sich in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen widerspiegelt.

Um die soziale Kluft zu überwinden, sind strukturelle Reformen erforderlich. Eine größere Durchlässigkeit in Bildungssystemen, die Förderung sozialer Aufsteiger durch gezielte Maßnahmen und eine strengere Kontrolle der Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft könnten helfen, den Zugang zu Elitepositionen zu diversifizieren. Die Einführung transparenterer Rekrutierungsprozesse und die Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für soziale Ungleichheit sind entscheidende Schritte, um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen[3]. Diese Reformen könnten dazu beitragen, dass Macht und Einfluss nicht nur einer kleinen Gruppe vorbehalten bleiben, sondern fairer verteilt werden[4].

- Elitebildung und soziale Ungleichheit: Ursachen und Folgen, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2021.

- Die Rolle von Netzwerken und sozialen Hintergründen in der Elitenbildung, WZB Berlin Social Science Center, 2020.

- Chancenungleichheit in der Bildung und soziale Mobilität, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2019.

- Politik und Wirtschaft: Machtkonzentration und ihre Auswirkungen, Bundeszentrale für politische Bildung, 2022.

- Reformansätze für eine gerechtere Gesellschaft: Maßnahmen und Strategien, Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 2020.